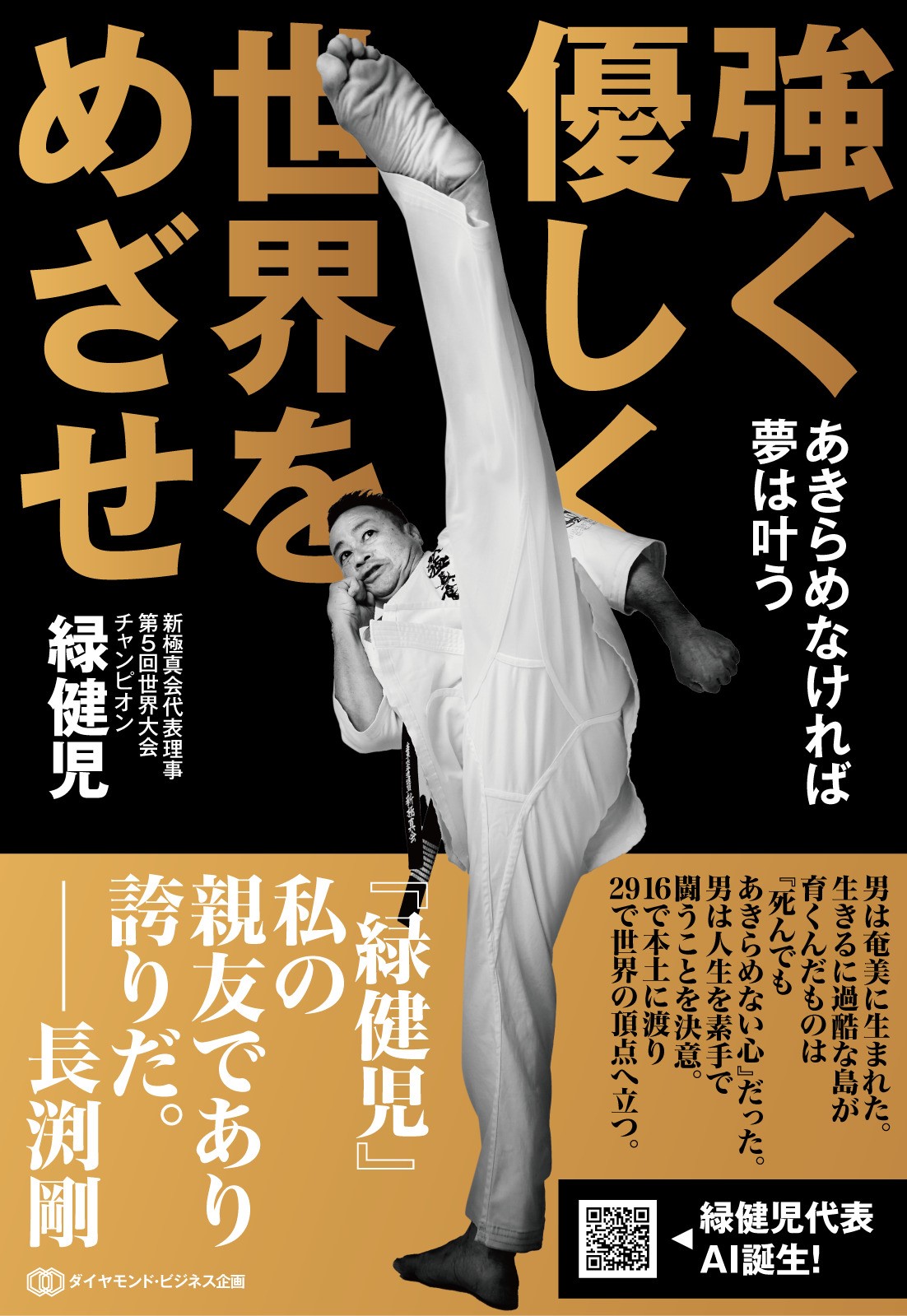

――『強く 優しく 世界をめざせ』の刊行にあたり、まず本書に込められた思いをお聞かせください。

緑 健児氏(以下、緑) 私自身が空手と出会い、鍛錬を重ね、そして数々の世界大会で厳しい戦いを経験してきました。その歩みを通して一貫して感じてきたのは、「本当の強さとは何か」という問いでした。本書では、私の生い立ちや現役時代の足跡、そして稽古を通じて培った武道哲学を綴っています。空手の技を極める努力や勝敗にこだわり抜く気持ちの強さはとても大事ですが、それ以上に大切な精神性、人としての在り方を伝えたいという思いが強くあります。

――本書の中でたびたび登場する「強くなればなるほど、優しくあらねばならない」という言葉は、緑代表の信念でもあり、新極真会を支える根本理念でもあると感じました。

緑 はい。大山倍達総裁が創始された直接打撃制の空手は、肉体的には非常に厳しい稽古を伴います。しかし、その苦しさや痛みを乗り越えた先に、人は強さと同時に「思いやり」や「優しさ」を持てるようになる。そうした稽古から得られる強い体と精神は、武道にかかわる人だけでなく、一般の人たちにとっても社会で生きていく上で計り知れない財産となるものです。私が伝えたいのは、武道の心です。強さと優しさは対立するものではなく、むしろ表裏一体であることを、多くの方に知っていただきたいと思っています。

――新極真会は現在、世界106の国と地域に広がり、10万人以上の道場生が汗を流しているとのことです。このように新極真会が国境を越えて支持される理由は、どこにあるとお考えですか?

緑 新極真会の武道教育の根底に「人間教育」としての側面があるからだと思います。試合に勝つことや強くなることはもちろん大切ですが、最終的には自分の弱さと向き合い、それを克服する過程で得られる精神的な成長が、どんな人にとっても大切なものとなります。国や文化が違っても、この「人としての成長」という価値観は普遍的です。だからこそ世界中で共感され、広がっているのだと思います。

――新極真会で開催している「カラテドリームフェスティバル」は、近年ますます規模が拡大し、2日間で延べ3,500名以上が参加する大会となっているほか、全日本選手権など、多くの大会が盛り上がりを見せています。緑代表が新世代の選手たちに期待することは何でしょうか。

緑 子どもたちだけでなく、社会に出た大人たちにも常に伝えているのは、「諦めない、投げ出さない」という気持ち、「あきらめなければ夢は叶う」という強い心です。稽古は地味で苦しいものですが、その努力を積み重ねた者だけが、道場の仲間や社会の中で真に信頼される存在になります。強さを誇示するのではなく、強さをもって優しさを示す。そうした武道家としての生き方を、次の世代にも継承してほしいと願っています。

――また本書からは、書籍の内容を学習させた「緑健児AI」も誕生したと伺いました。このAIを活用すれば、まるで緑代表本人とチャットで会話をしているような体験を得られるそうですね。

緑 はい。書籍とAIの連携は世界初ということで、私自身とても楽しみにしています。AIという新しいツールを使うことで、より多くの方に新極真会と私の武道哲学を知っていただけましたら幸いです。

――最後に、本書を手に取る読者へメッセージをお願いします。

緑 フルコンタクト空手を知らない方でも、この本を通じて「自分の弱さと向き合う勇気」「他者に優しくする心」を感じていただければ嬉しいです。すでに稽古に励んでいる方には、さらに上をめざすためのヒントとなるでしょう。ぜひ身近な道場に足を運び、実際に空手を体験してみてください。武道の力は、必ず人生を豊かにしてくれるはずです。

緑健児(みどり・けんじ)

1962年、鹿児島県奄美大島生まれ。1978年、極真会館城南支部に入門。第2回全日本ウエイト制空手道選手権大会(1985年)、第4回全日本ウエイト制空手道選手権大会(1987年)で優勝。第17回全日本空手道選手権大会(無差別級、1985年)では敢闘賞を受賞。第4回全世界空手道選手権大会(無差別級、1987年)でベスト16を受賞。1988年、大山倍達総裁から極真スイス大会出場のオファーを受け現役復帰。翌年の全日本大会で準優勝。第5回全世界空手道選手権大会(無差別級、1991年)で優勝し、史上初の軽量級選手として無差別世界王者となった。同大会後、現役を引退。

引退後は奄美大島と福岡の支部で後進の指導を行う。2000年、国際空手道連盟極真会代表理事に就任。2003年に全世界空手道連盟新極真会と名称を刷新。引き続き代表理事を務める。現在106カ国が加盟。2013年、公益社団法人全日本フルコンタクト空手道連盟(JFKO)理事長に就任。2025年には、全世界フルコンタクト空手道連盟(WFKO)初代会長として第1回全世界フルコンタクト空手道選手権大会を主催。