――まずは、この『時代を超えて住み継がれる「いい家」の秘密』の出版のきっかけについて教えてください。

津野氏(以下、津野) きっかけは、現在の日本を取り巻く状況と家づくりについて、疑問をもったからです。このままでいいのかな、と。確かに家は高額なものですから、こんな時代に購入するのはリスクが高いと考える気持ちもわかります。

でも、そのリスクとは一体何なのか、今、日本を覆っている閉塞感の原因は何なのか、それを突き止めずに、ただ尻込みしていても、何も始まらないと思うんです。

本書の第一章でも述べさせていただきましたが、日本はもう「新しい時代」になったと考えるべきだと思います。どれだけ待っていても、バブルのような時代は戻ってきません。

だからこそ、一人ひとりが生き方を見直して、生活の「基盤」となる「家」とはどうあるべきかを、ちゃんと考えてほしいと思ったのです。

――だから、今、家を建てるべきだと提言されているのですね。

津野 はい。震災以降、「家」や「家族」のつながりの重要性が見直されています。また、閉塞感に覆われていると言っても、日本はまだ他の国に比べると、国の保障制度が充実しています。

国が定めた基準を満たす家を建てれば、税金や住宅ローンの優遇制度を受けることができます。

――なるほど。では、そのような制度も含め、今、家を建てるとしたらどのような家を建てるべきだとお考えですか?

津野 ただやみくもに家を建てればいいのではありません。今建てる家は「いい家」でなければなりません。

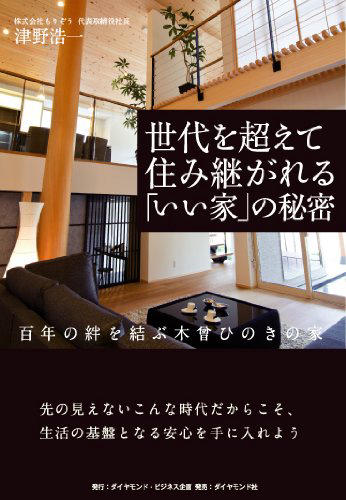

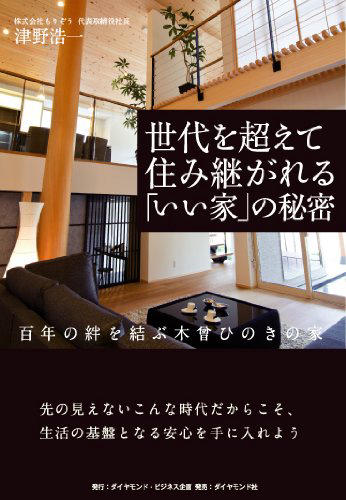

書籍のタイトルにもありますが、私たちもりぞうでは、「世代を超えて住み継がれる家」、つまり、親から子へ、子から孫へと永く住み継がれる家を建てるべきだと考えています。せっかく建てた家がすぐにダメになって建て替えや修繕費用が必要になるのであれば、生活の「基盤」とは言えないですよね。

また、高齢化社会を迎えるにあたり、国も在宅介護を推進しようとしています。今まで単世代で住んでいた家は、これから二世代で住む家へと変わっていきます。

そのためには、長持ちするいい家、もっと言うと100年後も続く家を建てて欲しいと思っています。

――長持ちする家というのは、具体的にどのような家なのでしょうか?

津野 わかりやすくいうと、国が定めた長期優良住宅制度の基準を満たす家がいい家であると言えると思います。

他にもいろいろな条件がありますが、地震の多い国ですから、耐震性に優れていることは大前提でしょう。断熱性・気密性が高い家、あとライフスタイルに合わせて間取りを変えられるということも重要です。

日本の家の平均寿命は26年という国の調査があるのですが、これは欧米に比べて大変短い数字になっています。原因の一つとして、住む人のライフスタイルに合わなくなったから、ということが挙げられます。

100年続く家に住む人は、100年同じとは限りません。だから、その時々で、住む人に合わせて間取りを変えられる構造にしておくというのはとても重要なのです。

また、「いい家」の素材として私たちは「木曾ひのき」の、それも「特選一等」という大変貴重で高級な木材を使っています。木曾ひのきがどのように素晴らしい素材であるかは、本書を読んでいただければご理解いただけると思います。

――これから家を購入しようと検討されている方々にメッセージをお願いします。

津野 まずは、基本性能を大事にしてください。断熱材だサッシだという話は、これから夢のマイホームを建てようという方々にはおもしろくないかもしれません。システムキッチンやスマートハウスの話をした方が夢は広がりますよね。でも、永く住み継いで欲しいから、私は敢えて伝えたいと思います。

そして、初期投資だけでなく、全体の「ライフサイクルコスト」で家づくりを考えてほしいと思います。いい素材を使えば、確かに初期投資は他に比べて高くなるかもしれません。しかし、最初にきちんと考えて建てられた家は、メンテナンスコストやランニングコストが少なくすむため、長い目で見ると、コストがかからないこともあるのです。

これから生活の基盤となる「いい家」を手に入れられる皆さんの生活が、「家」によって豊かなものになりますようお祈りしています。

津野浩一(つの・こういち)

1952年5月17日生まれ。東京都杉並区出身。

早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、三菱商事株式会社に入社。

開発建設部門、金属部門、新機能部門に所属し、住宅保証及び住宅金融に関する新事業開発を行なう。

三菱商事退職後は、2004年9月にTNパートナーズ株式会社を設立、代表取締役社長に就任し、不動産再生と新たに企業再生を手掛ける。

2009年10月株式会社もりぞうを設立、代表取締役社長に就任し、現在に至る。